遺留分の減殺請求

1.遺留分とは、相続人に保障された最低限の相続財産取り分

被相続人の一定の法定相続人(兄弟姉妹を除く)のために、最低限の取り分として法律上留保しなければならない一定割合の相続財産を遺留分と言います。

原則として、個人が自分の財産を生前に誰かに贈与したり、遺言を作成して自分の財産を誰かに遺贈したりすることは自分の意思で自由に決定することができます。

しかしながら、この原則にのみ従ってしまうと、例えば配偶者や子供などの相続人の生活が保障されない等の問題が生じる可能性があります。

遺留分という制度は、そのような問題を防ぐためにあるものです。

この制度により、一定の法定相続人は、相続財産につき最低限の取り分が保障されることとなります。

なお、遺留分を侵害する贈与や遺贈も当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された一定の法定相続人が、遺留分の取り戻し請求(遺留分の減殺請求)をしたときに初めて効力を発揮することとなります。

2.遺留分減殺請求により、不足分の取り戻しが可能

贈与や遺言によって一定の法定相続人の遺留分が侵害されている場合には、その相続人(遺留分権利者)は贈与や遺言によって財産を得た人から不足分(遺留分)を取り戻すことができます。

遺留分権利者が遺留分の取り戻しを請求することを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求の権利を行使することにより、遺留分権利者は相続開始時の遺産の状況によって一定割合を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求権の行使は、相手方に対して意思表示を行うことにより成立するため、必ずしも訴えを起こす必要はありません。

一般的には、後日の争いを防ぐ目的で証拠として残るように配達証明付内容証明郵便により行うこととなります。

なお、法改正により2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分を侵害された遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」をすることとなります。

内容は遺留分減殺請求と同じですが、遺留分減殺請求が遺留分を侵害する贈与や遺贈された財産そのものの取り戻し請求(現物返還)であるのに対し、遺留分侵害額請求は遺留分を侵害する贈与や遺贈された財産に相当する金銭の取り戻し請求(金銭請求)となります。

遺留分減殺請求の場合だと、特定の財産を特定の者に渡したいという個人の意思を最大限に尊重することができず、また、不動産や非上場株式等の相続財産が共有状態となることにより相続人の事業や生活に影響を及ぼす可能性がある等の問題がありました。

しかし遺留分侵害額請求の場合は金銭による請求が原則となるため、前述のような問題が解消されることとなります。

3.遺留分権利者の範囲と遺留分の割合は、民法により定められている

遺留分権利者は、民法上、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。

すなわち、配偶者、子、孫、親、祖父母等が遺留分権利者となる可能性があり、兄弟姉妹、甥姪等は遺留分権利者となれません。

また、遺留分の割合についても民法で定められています。相続人が直系尊属のみの場合は被相続人の財産の1/3、その他の場合は被相続人の財産の1/2となります。

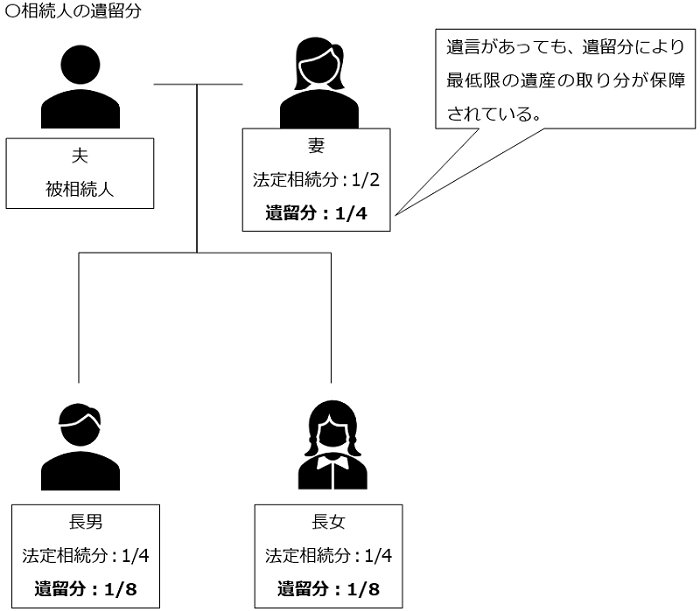

例えば、相続人が妻と子供2人の場合、妻は1/4・子供はそれぞれ1/8ずつが遺留分となります。相続人が子供2人の場合、それぞれ1/4ずつが遺留分となります。

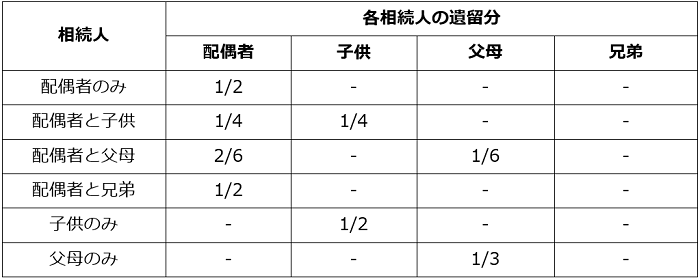

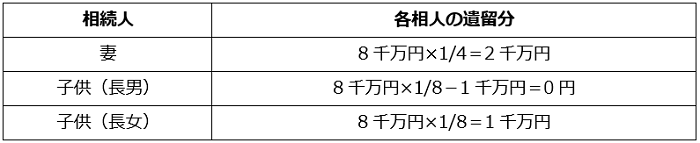

- 各相続人の遺留分

民法第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一.直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一

二.前号に掲げる場合以外の場合、被相続人の財産の二分の一

【例】

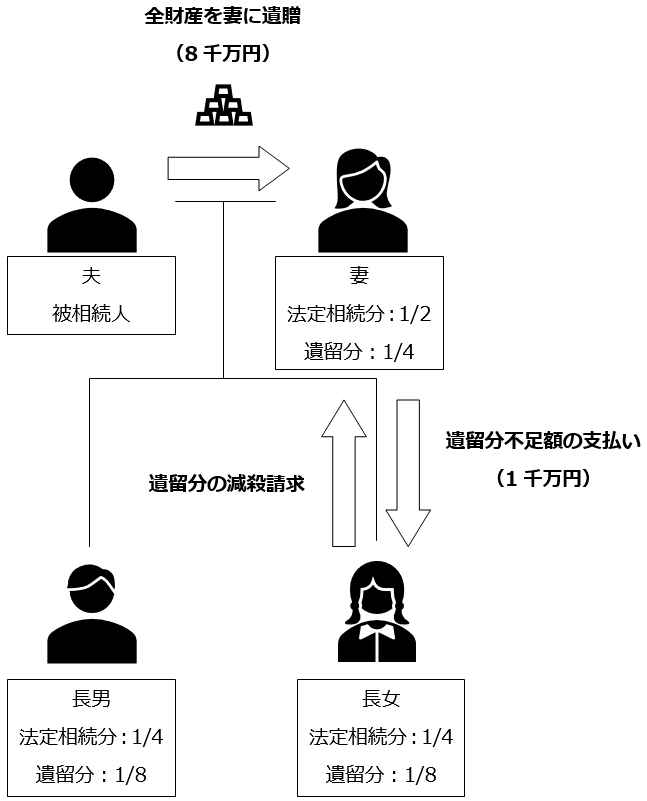

被相続人:夫

相続人:妻と子供2人

夫の相続財産:8千万円

- 各相続人の遺留分

例えば夫が妻にすべての財産を遺贈するという遺言を残している場合、夫の財産はすべて妻が取得することとなり、子供は全く財産を取得できません。

しかしながら、子供が遺留分の減殺請求を行使した場合は、子供はそれぞれ1千万円ずつ取得できることとなります。

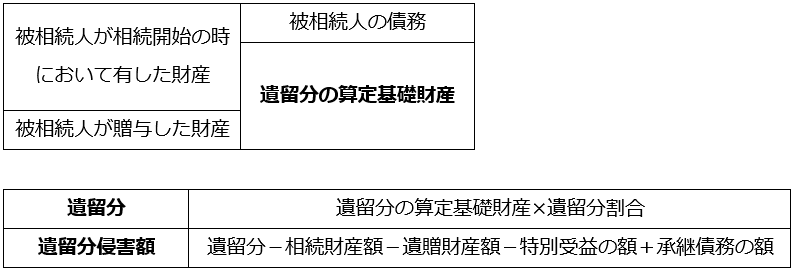

4.遺留分の算定方法は、算定基礎財産×遺留分割合

遺留分は、遺留分の算定基礎財産に遺留分の割合を乗じて算定します。

遺留分の算定基礎財産は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加算した金額から、被相続人の債務を控除した金額により算定します。

(1)被相続人が相続開始の時において有した財産の価額

被相続人の一身に専属する権利義務、生命保険金、お墓や仏壇等の祭祀財産については、原則として相続財産とはならないことから遺留分を算定するための財産からは除かれます。

(2)被相続人が贈与した財産の価額

被相続人が贈与した財産の価額は、相続開始前1年間にした贈与の額及び相続開始前の10年間にされた特別受益とされる贈与の額が対象となります。

特別受益とされる贈与とは、相続人に対して行われた婚姻・養子縁組・生計の資本となる生前贈与のことです。

なお、特別受益とされる贈与については、これまで期間に関係なく遺留分の算定対象となっていましたが、相続法の改正により2019年7月1日以降の相続については相続開始前10年以内のものに限定されました。

また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、贈与の時期を問わず遺留分の計算の基礎に算入されますので注意が必要です。

なお、贈与財産は相続開始時の価額で評価されるため、価額の増減があった場合は相続開始時の価額を基準として評価します。

例えば被相続人が生前に現金を贈与していた場合は、消費者物価指数などに基づき贈与時の金額を相続開始時の価額に換算した金額で評価します。また、受贈者の行為によらず不可抗力により贈与財産が滅失した場合は、贈与財産はないものとします。

(3)被相続人の債務

被相続人が負担した債務には、借入金や未払金などの確実な債務は含まれますが、保証債務などの不確実な債務は原則として含まれません。

遺留分の算定基礎財産から各人の遺留分を計算し、遺留分権者が得た利益を調整して遺留分侵害額を算定します。

具体的には、相続により取得した財産額、遺贈により取得した財産額、特別受益の額を控除し、被相続人から承継した債務額を加算します。

- 遺留分の算定方法

【例】

被相続人:夫

相続人:妻と子供2人

夫の相続財産:1億円

夫の債務:3千万円

長男への贈与(特別受益):1千万円

遺留分の算定基礎財産:1億円-3千万円+1千万円=8千万円

- 各相続人の遺留分

なお、遺留分減殺の請求をされた者は、財産そのものを返還しないで、その概算価額を返還することが認められているので、必ずしも相続財産そのものを返還しなければならない訳ではありません。

ただし、遺留分侵害額請求の場合は金銭による支払いが原則となります。

遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続または減殺すべき贈与・遺贈があった事を知った日から1年間行使しない場合は、時効により消滅します。

なお判例では、この1年の期間内に減殺請求の意思表示をすれば足り、それに伴う権利の行使は期間経過後となっても構わないとされています。

また、相続開始日から10年を経過したときも同様に請求権は消滅します。

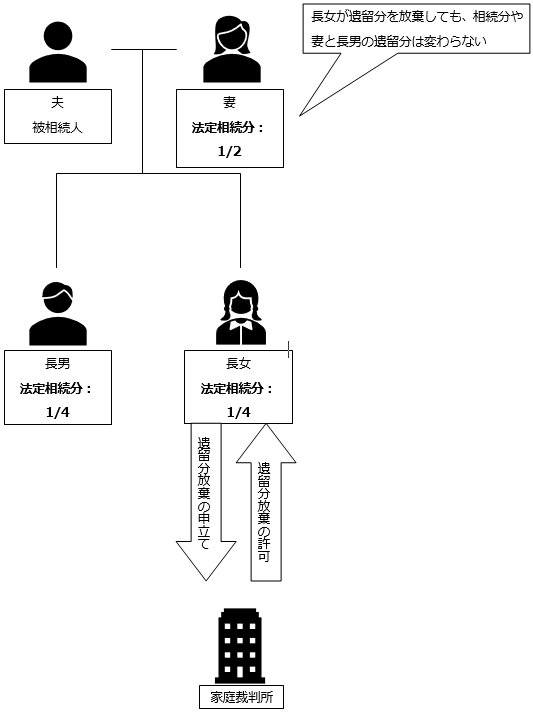

5.遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要

遺留分権利者は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することが認められています。

相続の放棄や遺贈の放棄が相続開始後に行われるのに対し、この遺留分の放棄は相続開始前であってもすることができます。

遺留分の放棄は、減殺請求権を行使しないことの証明として主に行われます。

例えば、不動産、非上場株式等の事業用資産を後継者へ取得させる場合、あらかじめ遺留分を放棄することにより、事業用資産が分割化するおそれを防ぐ効果があると考えられます。

遺留分を相続開始前に放棄する場合は、被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

そして家庭裁判所は、その遺留分の放棄が権利者の自由意思に基づいているか、放棄の理由に合理性や必要性があるか、放棄につき代償があるか等を考慮します。

客観的に判断した結果、放棄が相当であると認められる場合は、裁判所は遺留分権利者に遺留分の放棄の許可を与えます。

なお、遺留分の放棄があった場合でも、他の相続人の遺留分が増加することはありません。

また、その放棄をした相続人としての地位はそのまま残り、相続分も消滅しません。

相続人の地位や相続分を消滅させるためには、相続の放棄を相続開始後に別途行う必要があります。

相続開始前に遺留分を放棄する代償として、現金等の贈与を受けることがあります。

この場合において、他の遺留分権利者の遺留分を侵害し、かつ、当該遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けると、遺留分放棄の代償として贈与された財産も遺留分減殺の対象となる可能性があります。

【例】

被相続人:夫

相続人:妻と子供2人

長女が遺留分を放棄した場合

6.遺留分減殺請求による相続税申告の修正は、原則として任意

遺留分減殺請求により取得した相続財産が減少した場合は、弁償すべき額が確定した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことができます。

また、遺留分減殺請求により取得した相続財産が増加した場合は、期限後申告又は修正申告を行うことができます。

相続税の総額が変わらない場合、遺留分減殺請求による相続税の申告の修正は任意となります。そのため、実務上では相続税額の増減については当事者間で清算する場合もあります。

ただし、遺留分減殺請求により取得した相続財産が減少した者が更正の請求をした場合は、遺留分減殺請求により取得した相続財産が増加した者が相続税申告をしなければ税務署長が相続税額の決定を行います。

その場合は相続税だけでなく、延滞税や無申告加算税等が課される可能性があります。

7.遺留分侵害額請求に対する資産の譲渡は、代物弁済として譲渡所得の対象

遺留分減殺請求の場合は、不動産や株式等の資産を遺留分不足額に充てたときでも課税関係は相続税で完結していました。

しかしながら法改正による遺留分侵害額請求により、遺留分不足額は金銭による支払いが原則となりました。そのため不動産や株式等の資産を遺留分不足額に充てたときは、代物弁済とみなされ譲渡所得税が課税されることとなりますので注意が必要です。

相続についてお悩みの方は、ぜひ朝日中央の税理士にご相談ください。

以上のように、法改正により遺留分の課税関係はさらに複雑となっているため、専門的な知識や判断が必要となります。相続に関してお悩みのある方は、相続の専門家である朝日中央の税理士にご相談ください。

弊所は、朝日中央グループの一員であり、法律・税務・信託(遺産整理・遺言作成、執行)とワンストップサービスを提供しています!