日本国内に住所を有しない人について

1. 日本国内に住所を有しない人に相続税は課されますか?

日本国内に住所を有しない人であっても、非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者または特定納税義務者のいずれかに該当すれば、相続税が課されます。

少なくとも、相続・遺贈により日本国内に所在する財産を取得した場合には、日本国内に住所を有しない人に対しても、相続税が課されると言えます。

相続税の納税義務者の区分(詳しくは「相続税を支払う必要がある人とは?(相続税の納税義務者)」の通り。)については、税制改正により様々な変更が行われてきましたが、近年の相続税法の改正によって、厳しい租税回避防止策が講じられたため、日本国内に住所を有しない人に対して日本の相続税が課税されるケースは増加傾向にあるものと思われます。

2. 住所が日本国内にあるかどうかは、どのように判定しますか?

住所については、相続税法で明確に定義されていませんが、その人の生活の本拠(人の生活の中心となっている場所)のこととされ、相続税の取扱いにおいては、ある場所が生活の本拠であるかどうかは客観的事実(住居の有無、国内における親族の有無、資産の所在や国外での職業の内容等の事実)によって判定され、同一人についての日本国内における住所は同時に2箇所以上存在しないものとして取り扱われます。

「生活の本拠」とは、要するに実際に日常生活を営んでいる場所のことですが、別荘や週末の余暇を過ごすためだけのセカンドハウス等の所在地は、たとえ生活に不自由しないだけの設備が整っていたとしても、相続税の取り扱いにおける住所とはなりません。

なお、日本国籍を有する人や日本での永住許可を受けている人については、相続が発生した時において日本国内を離れている場合であっても、海外に留学をしている中で日本国内にいる人の扶養親族に該当しているとき、仕事の都合で海外勤務をしているがその勤務期間はおおむね1年以内であるとき、国外出張等のため一時的に日本国内を離れているに過ぎないときなどは、日本国内に住所があるものとして取り扱われます。

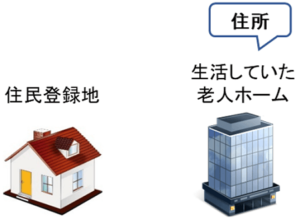

ちなみに、実際に生活している場所が必ずしも住民登録地(住民票上の住所)と一致しないということもあり得ます。

例えば、被相続人が老人ホーム等の施設に入居しているケースでは、住民登録地をその老人ホームの所在地に変更していない(住民票上の住所はもともと住んでいた自宅の所在地になっている)ということがよくあります。

そのようなケースでは、実際に生活していた場所(生活の本拠)である老人ホームの所在地が被相続人の住所ということになります。

余談ですが、相続税の申告書の提出先は、相続税の納税地を所轄する税務署となっており、相続税の納税地については原則として被相続人の死亡の時における住所地とされていますので、相続・遺贈により財産を取得した者の住所地を所轄する税務署ではなく、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に対して相続税の申告書を提出するのが一般的となります。

3. 住所の解釈が争点となった裁判例

(1) 事案の概要

この裁判は、親から子に対する巨額の出資持分の贈与について、贈与税の申告が行われていなかったところ、税務署が贈与税の賦課決定処分を行ったことに対して、贈与税を課された受贈者がその処分の取り消しを求めて争ったものです。

その株式の贈与は、次のような状況の下で行われたものでした。

① 受贈者は、両親から出資持分の贈与を受けた。

② 受贈者は、出資持分の贈与を受けた時期の約2年半前から、通算で約3年半の期間、父親の創業した日本国内の会社の海外駐在役員として、またその会社の海外子会社の取締役として、海外子会社の所在する国に赴任していた。

③ 受贈者が贈与により取得した出資持分は、受贈者が取締役を務めていた海外子会社とは別の外国法人の出資持分(日本国外に所在する財産)で、その外国法人は父親の創業した日本国内の会社の株式を多数所有しており、その株式はその外国法人の総資産の約84%を占めていた。

④ 受贈者は海外赴任期間中、赴任地での居宅で生活しながら業務に従事する一方、定期的に日本へ帰国し、父親の創業した日本国内の会社での業務にも従事していた。

⑤ 受贈者の海外赴任期間のうち、赴任地での滞在期間がおよそ3分の2を占め、日本での滞在期間はおよそ3分の1だった。

(2) 当時の税制と争点

この出資持分の贈与が行われた当時の税制では、贈与を受けた時において日本国内に住所を有する個人については、財産の所在地を問わず、贈与により取得した財産の全てに対して贈与税が課せられる一方、贈与を受けた時において日本国内に住所を有しない個人については、贈与により取得した財産のうち日本国内に所在するものに対してのみ贈与税が課せられることとなっていました。

ここで、その出資持分(日本国外に所在する財産)の贈与時点で受贈者の住所が日本国内にあったか否かが争点となりました。

税務署(課税当局)は、その当時の受贈者の住所が日本国内にあったから、その出資持分(日本国外に所在する財産)も贈与税の課税対象になると主張したのに対して、受贈者は、その当時の受贈者の住所は海外にあったから、その出資持分(日本国外に所在する財産)は贈与税の課税対象にならないと主張したわけです。

(3) 裁判所の判断

裁判所は、「住所」について、「生活の本拠、(中略)すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。」という判断をしました。

この判断のポイントは、住所を客観的事実に基づいて決める、という点です。

そして、この裁判では、受贈者の海外における滞在期間と日本における滞在期間との格差や受贈者の海外における職業活動の内容等といった事情に照らして、受贈者は海外赴任地に生活の本拠たる実体を有していたとして、その出資持分(日本国外に所在する財産)は贈与税の課税対象とならない、という判決を裁判所が下し、受贈者が勝訴しました。

余談ですが、受贈者は(もしも敗訴してしまった場合に備えて)税務署による課税処分を受けた段階で一旦約1600億円の贈与税・附帯税を納付していたところ、この判決によってその課税処分が取り消され、受贈者は約400億円の還付加算金とあわせて約2000億円もの還付金を受けることとなりました。

ところで、このような結果は納税者一般の感覚からすると不公平に思えるかもしれません。

この判決を導いた裁判長も、次のような見解を示し、この出資持分の贈与が贈与税の課税対象とならなかったことについて、「著しい不公平感を免れない。」と述べています。

① この出資持分の贈与の実質は、要するに、外国法人を介在させて、国内財産たる日本国内の会社の株式(以下、「本件会社株式」)の支配を父親らがその子である受贈者に無償で移転したという、至って単純な図式のものである。

② 親が子に財産の支配を無償で移転するための方法として一般に行われている法形式としては、親が生前に行うものであれば贈与契約であり、親の死亡によるのであれば相続である。その場合、贈与税または相続税が課され得る。本件贈与の実質は、父親らの生前における本件会社株式に関する支配の移転であるところ、もともと日本国籍を有する父親らと受贈者は国内に長らく居住し、かつ、支配の移転の対象たる本件会社株式も純然たる内国法人の株式であるから、その支配の移転は、人為的な方策を講じないままで本件会社株式自体の贈与契約の締結によって行われる(そして贈与税が課される)ことが直截的で自然の成り行きであるといえる。

③ 贈与契約については、本件贈与時の税法(平成15年法律第8号による改正前の相続税法)によれば、財産取得時における受贈者の住所が国内にあるときは無制限納税義務者として、その住所が国内にないときは取得財産が国内財産である場合に制限納税義務者として、贈与税の納税義務を負うとされていた。そうすると、財産の贈与において、法では、受贈者の住所と取得財産がともに国外にあるときは、無制限納税義務者・制限納税義務者のいずれにも該当せず、贈与税が課税されないということになる。

④ 本件においても、支配の移転の対象たる本件会社株式を国外財産に転化することと受贈者の住所を国外とさせることとの組合せを経た上で贈与契約がなされ、贈与税の課税要件は満たされず、自然の成り行きでの贈与契約であれば課されるはずの贈与税の負担が回避され、ひいては相続税の負担も回避され、結局、親子間の無償かつ無税での財産の支配の移転が実現することになるわけである。

⑤ 現に本件では、受贈者が国外に出国し、その国外での滞在期間中に、本件会社株式を父親らが支配する外国法人へ移転するという方法によって、これを国外財産に転化させたといえるものであるから、これは贈与税(ひいては相続税)の負担を回避するためになされたことが認められるのである。

しかしながら、その裁判長は、次のような見解も示し、法解釈は厳格になされなければならないことから、この裁判の結論はやむを得ないものであったと結んでいます。

① 相続税法においては、自然人の「住所」概念について一般的な定義付けがなされているわけでもないし、所得税法に定められているような何らかの特則も置かれておらず、国税通則法にも「住所」概念について規定がない。そうすると、相続税法上の「住所」は、同法固有の「住所」概念として構成されるべきではなく、民法の借用概念としての意味とならざるを得ない。結局、民法の規定によるべきことになり、「住所」とは、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、客観的に生活の本拠たる実体を具備している一定の場所ということになる。租税回避の目的があるからといって、客観的な生活の実体は消滅するものではないから、それによって住所が別異に決定付けられるものではない。本件では、住所を客観的な生活の本拠とは別異に解釈すべき特段の事由は認められないところ、本件贈与当時、受贈者の生活の本拠が国外にあったことは否定し得ないから、受贈者の住所が国外にあったということも正しいわけである。

② 本件において、国外に暫定的に滞在しただけといってよい日本国籍の受贈者は、無償で1653億円もの莫大な経済的価値を親から承継し、しかもその経済的価値は実質的に本件会社株式の発行会社が国内での事業によって稼得した巨額な富の化体したものともいえるから、最適な担税力が備わっているということもでき、我が国における富の再分配などの要請の観点からしても、なおさら不公平感を深くする。

③ そうであるからといって、個別否認規定がないにもかかわらず、この租税回避スキームを否認することには、やはり大きな困難を覚えざるを得ない。納税は国民に義務を課するものであるところからして、租税法律主義(憲法第30条及び第84条)の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文については厳格な解釈が要求されるのである。

④ 明確な根拠が認められないのに、安易に拡張解釈、類推解釈、権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行い、租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。

⑤ そして、厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であって、裁判所としては、立法の領域にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及適用して不利な義務を課すことも許されない。

⑥ 結局、租税法律主義という憲法上の要請の下、この裁判での結論は、一般的な法感情の観点からは少なからず違和感を生じないものではないけれども、やむを得ないところである。

この事案を踏まえ、平成12年度税制改正以降、本件のような人・財産を国外に移転することによる相続税・贈与税の回避を抑止するための税制改正が行われ、現在においては、「相続税を支払う必要がある人とは?(相続税の納税義務者)」にあるような考え方で、相続税・贈与税の納税義務者と課税財産の範囲が定められています。